La nascita del movimento omosessuale contemporaneo s’inserisce nella fase delle rivendicazioni del movimento sessantottino. Fece propria la volontà di cambiamento della società in favore di una maggiore libertà di scelta e del riconoscimento della dignità di ogni persona.

Le origini

La data simbolica di inizio del movimento è il 28 giugno 1969. In quella data, in un bar gay a New York, lo Stonewall Inn, all’ennesimo tentativo della polizia di aggredire i clienti, questi si ribellarono. Scatenarono quelli che sono passati alla storia come “Moti di Stonewall”.

Simbolo della rivolta di Stonewall divenne Sylvia Rivera. La ragazza transgender fu la prima a ribellarsi gettando una bottiglia contro la polizia. La lettura storica dell’evento collega la rivolta di Stonewall alle rivolte del Sessantotto e alle rivendicazioni libertarie del movimento sessantottino americano. Il Greenwich Village era il cuore della controcultura americana in quegli anni e luogo prediletto per la comunità hippie newyorchese. Prima del 1965, l’identità dei presenti nei bar gay al momento della retata veniva registrata dalla polizia, e in alcune occasioni venne anche pubblicata sui quotidiani. La polizia usava tutti i motivi che riusciva a escogitare per giustificare un arresto con accuse di “indecenza”, tra cui: baciarsi, tenersi per mano, indossare abiti del sesso opposto o il semplice essersi trovati nel bar al momento dell’irruzione.

Gli anni ’60

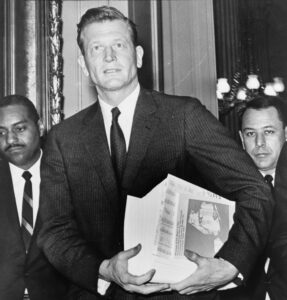

È importante guardare a prima del ’69 ed esaminare il diverso atteggiamento esistente a New York nei confronti dei bar e dei diritti gay. Nel ’65 salirono alla ribalta due figure importanti.

John Lindsay, esponente del Partito Repubblicano. Venne eletto sindaco di New York. Dick Leitsch divenne presidente della Mattachine Society a New York, nello stesso periodo. Era considerato militante rispetto ai suoi predecessori e credeva nelle tecniche di azione diretta, usate da altri gruppi per i diritti civili degli anni ’60.

All’inizio del ’66, a causa delle lamentele della Mattachine, erano cambiate le politiche. La polizia stava in strada anche per incastrare i gay e accusarli di atteggiamenti osceni.

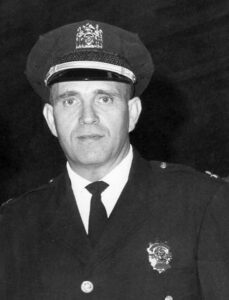

Il commissario, Howard Leary, istruì le forze di polizia perché non adescassero i gay spingendoli a infrangere la legge. Richiese che ogni poliziotto in borghese avesse un civile come testimone quando veniva arrestato un gay. Ciò pose quasi fine al cosiddetto “entrapment dei gay”. Nello stesso anno, allo scopo di sfidare la State Liquor Authority sulle sue politiche, Dick Leitsch condusse un “sip in”. Aveva avvisato la stampa e progettato un incontro in un bar con altri due uomini gay. Quando il barista del Julius li mandò via, reclamarono davanti alla commissione cittadina per i diritti umani. A seguito del “sip in”, il presidente della SLA dichiarò che il suo dipartimento non proibiva la vendita di liquori agli omosessuali. L’anno seguente, due distinte sentenze giudiziarie dichiararono che erano richieste “prove sostanziali” per poter revocare una licenza per gli alcolici. I baci tra due uomini non erano più considerati comportamento indecente. Il numero di bar gay a New York crebbe stabilmente dopo il ’66.

Se nel 1969 i bar gay erano legali, perché ci fu l’irruzione allo Stonewall Inn?

John D’Emilio, storico gay statunitense, fa notare che la città era nel mezzo di una campagna per l’elezione del sindaco. Lo Stonewall Inn forniva pretesti per un intervento della polizia. Operava senza licenza per i liquori, aveva legami con il crimine organizzato, e forniva dei “go-go boys” scarsamente abbigliati come intrattenimento.

Il vice ispettore Seymour Pine sostenne che gli venne ordinato di chiudere lo Stonewall Inn perché era il luogo principale ove raccogliere informazioni sugli uomini gay che lavoravano a Wall Street: un incremento nel numero di furti organizzati in aziende di intermediazione di Wall Street aveva portato la polizia a sospettare che dietro a questi furti ci fossero gay che venivano ricattati.